▶ 大落潮とは(潮止に適した時期とあるが?)

・大落潮というキーワードではグーグル他でもヒットしないが、落潮はヒットし「引き潮」、

「干潮」、「おちしお」とあり、大が付くと大潮のだと考えられる

・しかし、毛利新田も神野新田も澪留は、ほとんど小潮時期に行われている

・したがって、神野新田の澪留工事が大潮時だったことはウソだったことになる

▶ 毛利新田と神野新田の澪留日の旧暦と潮(計画は7日と8日である)

イベント 新暦 旧暦 潮

①毛利新田1次澪留 1889年 7月 5日(金) 1889年 6月

8日 小潮の中日(計画通り)

②毛利新田2次澪留 1889年 7月 7日(日) 1889年 6月10日 長潮(リカバリー)

③毛利新田3次澪留 1889年11月14日(木) 1889年10月12日 中潮の初日(リカバリー)

④毛利新田4次澪留 1889年12月 3日(火) 1889年11月11日 若潮(リカバリー)

⑤神野新田1次澪留 1893年 9月16日(土) 1893年 8月 7日 小潮の初日(計画通り)

⑥神野新田2次澪留 1893年 9月17日(日) 1893年 8月 8日 小潮の中日(計画通り)

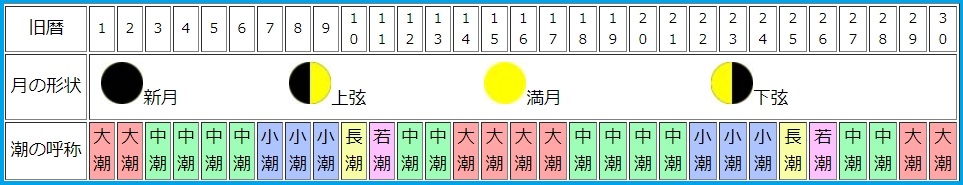

▶ 旧暦と潮の関係表

旧暦と潮(大潮・中潮・小潮・長潮・若潮)の関係と潮の説明

大潮 潮の干満差の大きい状態で、新月(旧暦の1日頃)や満月(旧暦の15日頃)の前後数日間。

中潮 大潮と小潮の間の期間で、旧暦の3~6日、12~13日、18~21、及び27~28日頃。

小潮 潮の干満差の小さい状態で、月の形状が半月になる上弦(旧暦の8日頃)や下弦(旧暦の22日頃)の

前後数日間。

長潮 上弦、下弦を1~2日過ぎた頃、干満差が一段と小さくなり、満潮・干潮の変化がゆるやかでだらだらと

長く続くように見える小潮末期(旧暦の10日と25日)。

若潮 小潮末期の「長潮」を境に大潮に向かって、潮の干満差が次第に大きくなってきます。このように潮が

再び大きくなる状態を「潮が若返る」と言い、長潮の翌日を「若潮」と呼ぶ。

▶ 新暦から旧暦への計算ツール

・日本は太陽暦が明治6年に採用される以前は、月の満ち欠けをもとに季節をあらわす太陽の

動きを加味した「太陰太陽暦」が使われていました。

・太陰太陽暦は一般には「旧暦」と呼んでいます。

・旧暦を含む太陰太陽暦では、月が新月になる日を月の始まりと考え、各月の1日としました。

20