▶ 児島湾干拓の主役と干拓場所

▶ 毛利新田以前の江戸幕府と吉田藩の計画(工事には至らなかった)

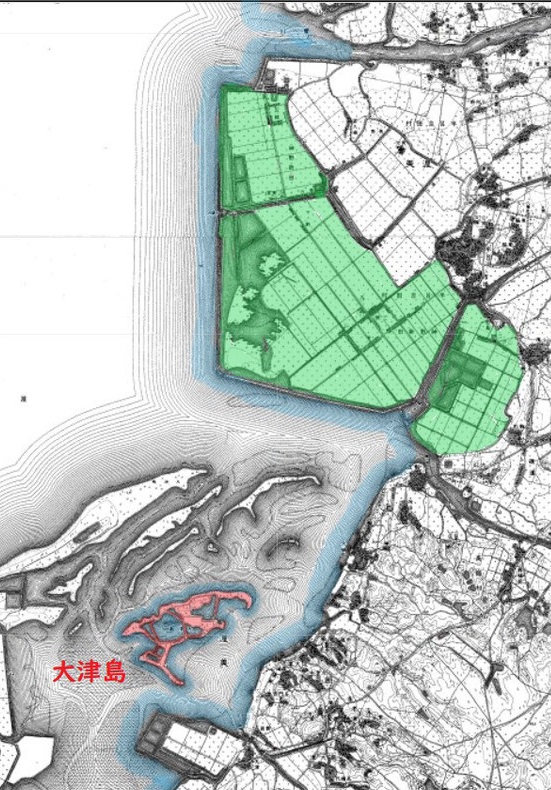

・1833年春、幕府が大津島(赤部分)を中心とする大新田を開くとのうわさが伝わった。

・吉田藩主は幕府に対抗して富士見新田開拓した福島献吉に新田開拓の測量と計画書作成を命じた

・福島献吉は富士見新田の外廊の総坪数920町歩余を開発する目算であった

(ほぼ毛利新田だが二回新田は入って無かったかも、二回新田を加えると約1,100町歩になる)

・灌漑用を得るため松原用水を参考にして、八名郡の一鍬田より、吉田龍拈寺間及び豊川沿岸を

測量、水位を研究して用水路の計画もした(ほぼ牟呂用水)

▶ 毛利新田の場所

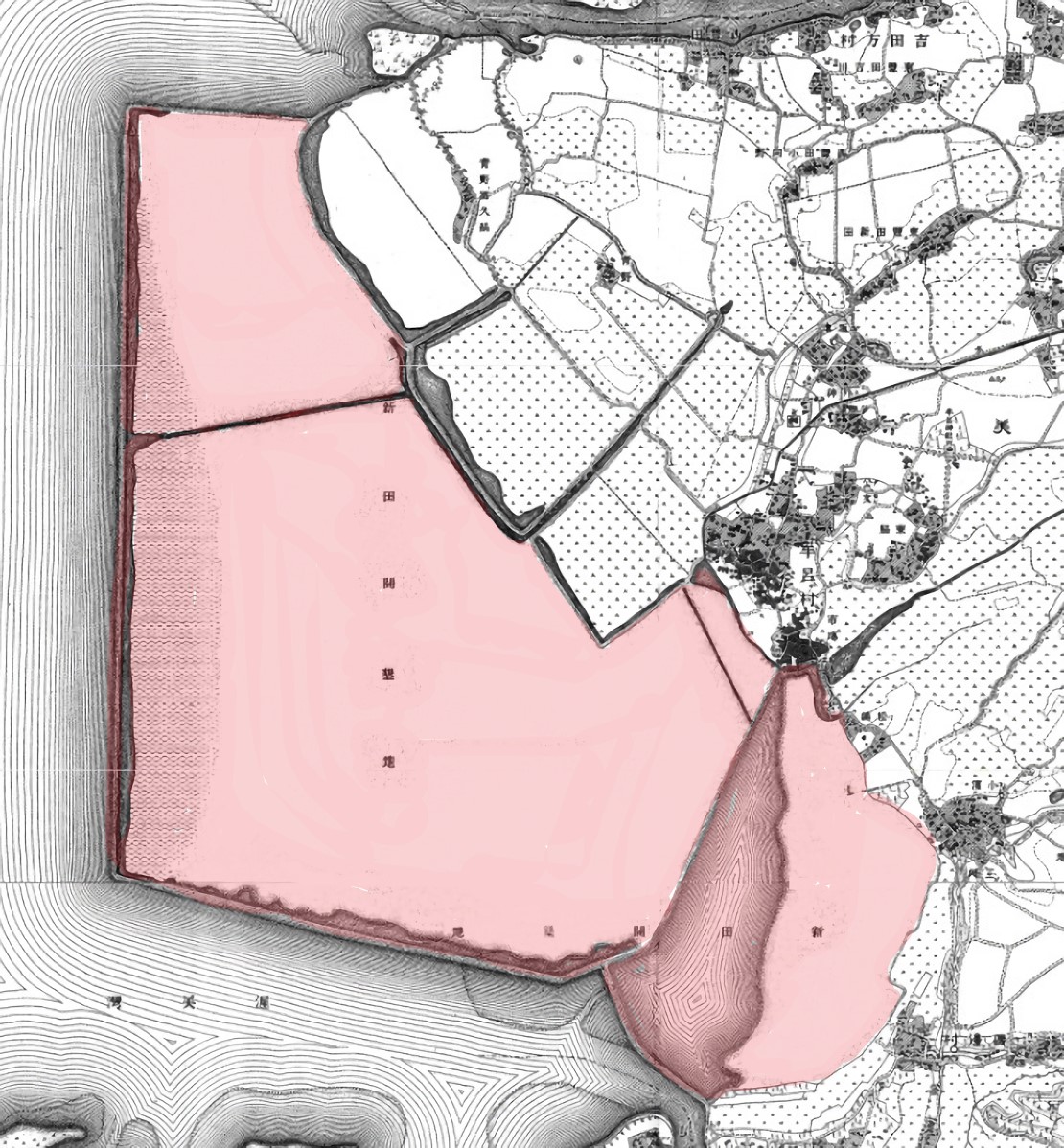

・設計は岩本賞壽たち愛知県庁の技師のはず(福島献吉の測量と計画を参考にしていると推測)

・地図は明治23年頃だが、梅田川堤防がまだ完成してない

・堤防は干潮時の干潟の陸地と海との境にしたと思われる

・内川の水面の高さが干潮時の海面の高さのはずである

・二十間川は五間川、七間川、十間川の澪だったと推測する

・毛利新田は明治23年に堤防完成、明治24年に濃尾地震で堤防破損し仮修復、明治25年に波浪に

より堤防崩壊、明治26年に全権利を初代金之助翁に譲渡する

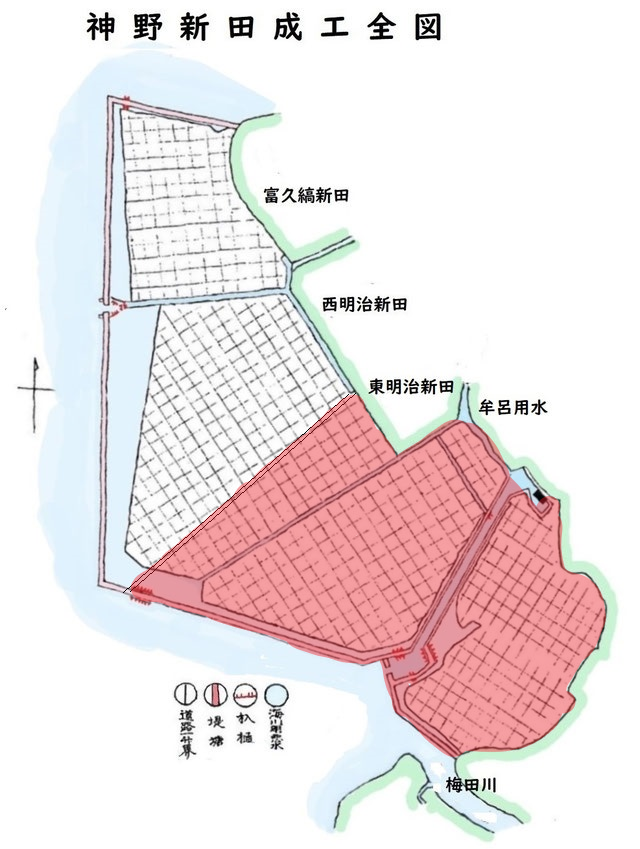

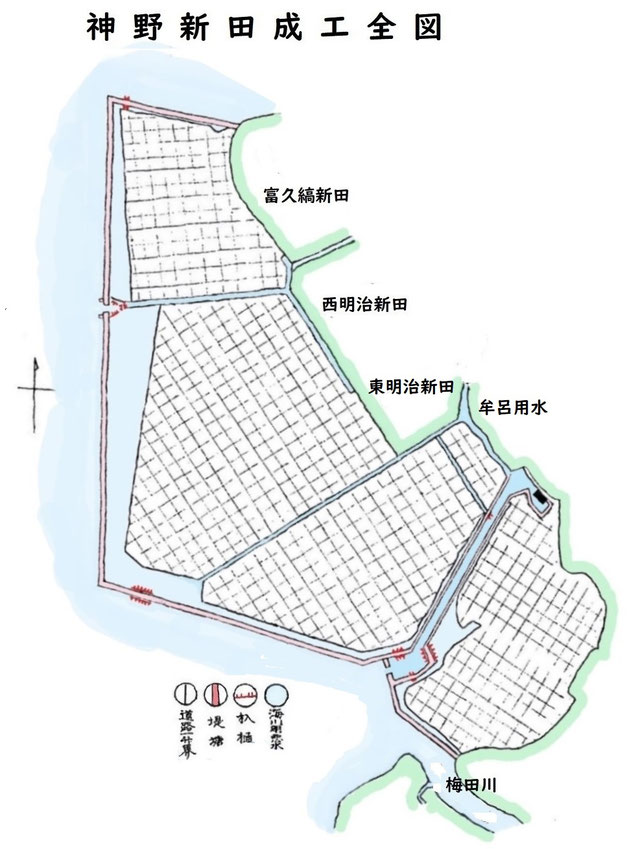

▶ 神野新田の場所(縮小派の甲説、現状派の乙説)

甲の説(縮小派)

・大手堤(4号堤)が長すぎ、長く耐えられない

・土地が堤防側に進むにつれ低下し滞り水が常に残って良田にはならないので、3号堤防を150間

短くして、滞り水が残る部分は破棄して新田には取り込まない

・3号堤防の西端から明治新田の八間川の川先に達するよう築堤(これが4号堤防となる)する

ことにより、富久縞新田と明治新田の悪水は昔の様にそのまま海に排水できる

・4号堤防は真西に向かず距離も短かくなるので強固になる、結果5号堤防が無くなる

・堤防や樋門の数が減るので工事費が安くなるし堤防も堅固となる

・要するに新田を赤で囲むまで縮小すれば堤防の破壊は起こらないとの説

・それと人造石の耐久性に問題があるとの説(当初の失敗例だけを指摘する)

乙の説(現状派)・・・結果的に乙の説が採用される

・縮小しても波浪の強さは変わらない、堤防が長いとか真西に向いているのは関係ない

・丈夫な堤防作りは、築堤の技術で克服できる

・西側(海側)の低地は毛利新田で養魚場として有効活用ができ賃借料も入る

・最近の人造石工事がいかに堅固であるかを知らないのか

・難工事を承知で購入したもので、何を恐れるのだ

甲の説(縮小派)

乙の説(現状派)