▶ 粗朶(そだ)の最近の写真と特徴

写真の著作権はカメラアイコン下の企業団体名に有ります・無断使用禁止

・上記の最近の写真は河川の土砂流失止めの工事、海で採用されることはほとんど無くなった。

・粗朶とは、直径数cm程度の細い木の枝を集めて束状にした資材のこと。

・広い面積が必要な場合は、海に浮かべて筏状に組めば簡単だし、現場までの曳航も苦労しない。

・粗朶沈床は優れた工法であり、現在でも護岸工事などに採用されている。

・特徴は、①腐食しにくい、②屈撓(しなる)性、③荷重を広く分散、④運搬が容易、など

▶ 粗朶沈床を日本に伝えたデ・レーケ

・粗朶沈床は、軟弱地盤の低地を数多く干拓してきたオランダ人が発明した工法で、明治時代の

初めにオランダ人のデ・レーケ達が日本に伝えた。

・デ・レーケは、1873年(明治6年)に来日、1903年(明治36年)までの30年間日本に滞在した。

・デ・レーケは、「淀川の改修」、「木曽川の分流」、「大阪港、三国港、三池港等の築港計画」

など数々の大工事を主導した。

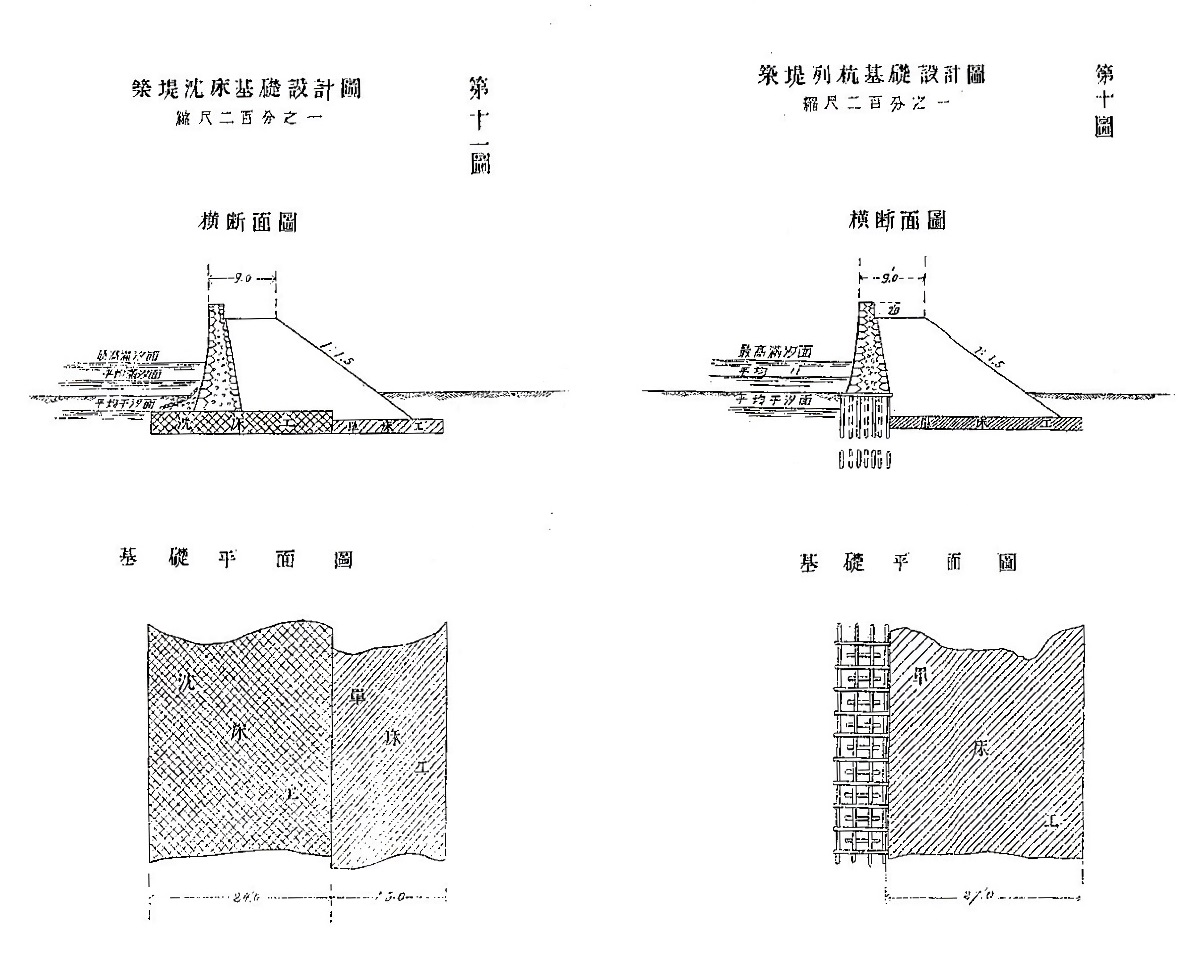

▶ 児島湾干拓地の堤防の設計図(著作権切れ書籍より)と説明

・児島湾は海底が非常に軟弱で基礎となる石や石俵が際限なく沈み込むので、粗朶を組んだものを床とする

・粗朶の設計もされており、組んだ粗朶を沈め(粗朶沈床)て基礎材の敷物にし沈下防止をしている。

・粗朶を海上で筏状に組み、船で堤防基礎まで曳航すし、目的地に着いたら石材を重しとして海底に沈める

▶ 児島湾干拓地の粗朶(そだ)

写真の著作権は岡山県立興陽高等学校に有ります・無断使用禁止

▶ 毛利新田の粗朶

・粗朶に関する資料は見つけられて無いので、使用の有無は不明

▶ 神野新田の一般堤防には粗朶は使わなかった

神野新田紀事の11章の乙の説に築堤は必らず旧堤防跡に限るとした理由は、堤防の地盤は既に

十分固結しているし土石も幾分は残存している。そして、その地質は元来砂質であり、毛利氏

の築堤は小砂利、または砂等を用いてるため粗朶を用いる必要もなく人造石工事には適合した

場所である。とある。

▶ 神野新田の澪留部には粗朶を使った

神野新田紀事の13章に「堤防を10区に分け、その内の海底が最も深い所3ヶ所を選び、ここを

澪留の場所と定め、1ヶ所は延長60間(≒109m)、他の2ヶ所は延長各25間(≒45.5m)で、

澪口は人造石で取り囲み杭や筵を使って左右の防障に充て、澪敷は幅20間(≒36m)として、

これに粗朶を蒲で筵状にしたものを布設し、その上に砂礫を詰めた叺、及び石籠を累積する

方法をとった。その設計が余りにも簡単だったので澪留が完成するまでの維持が困難だと心配

しているものが多かったが、ことごとくその設計を採用することとなった。」とある。

▶ 昭和28年の台風13号の復旧工事では粗朶を使った

昭和28年の13号台風の堤防修復の写真パネルに二回地区は粗朶を筏に組んでとある。