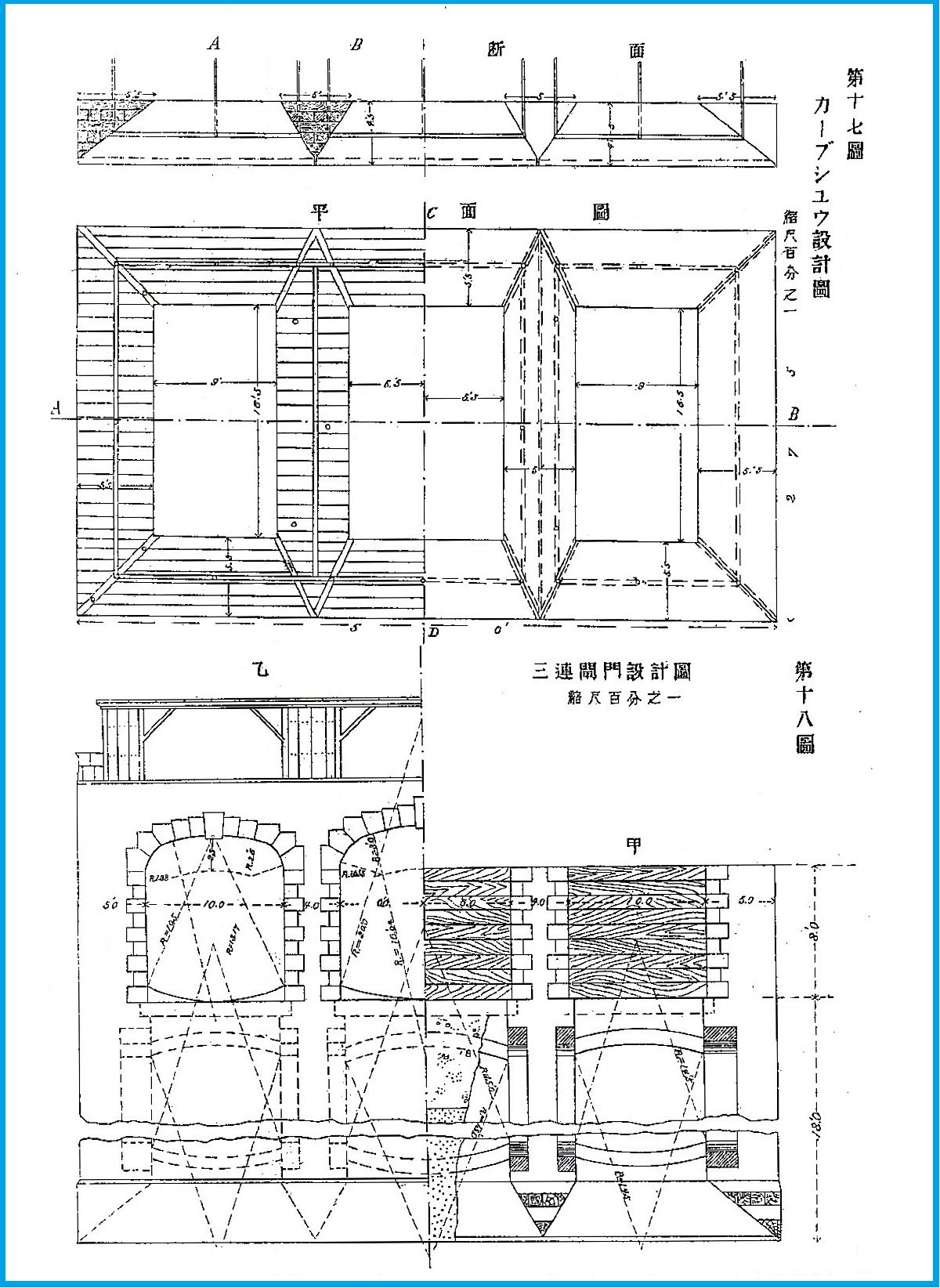

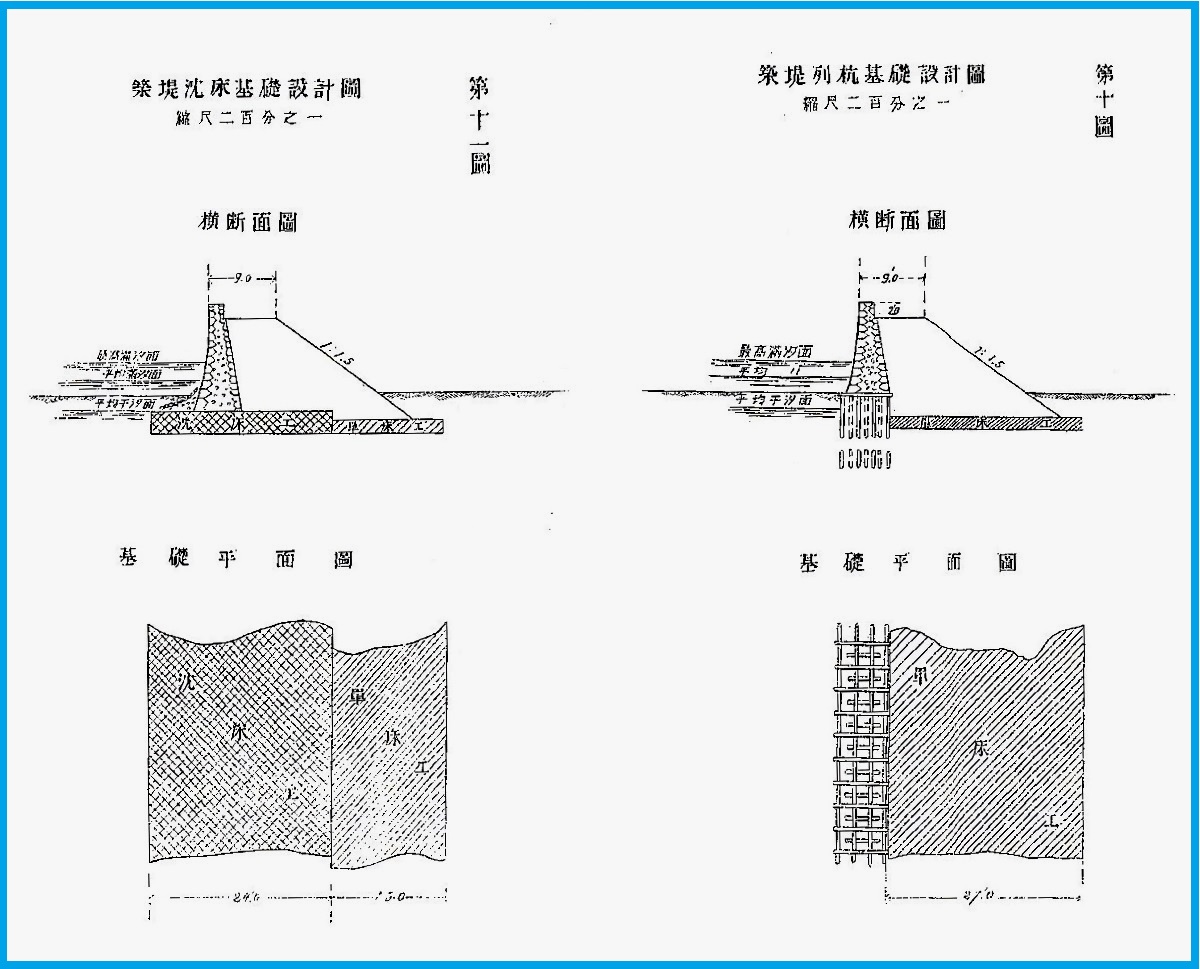

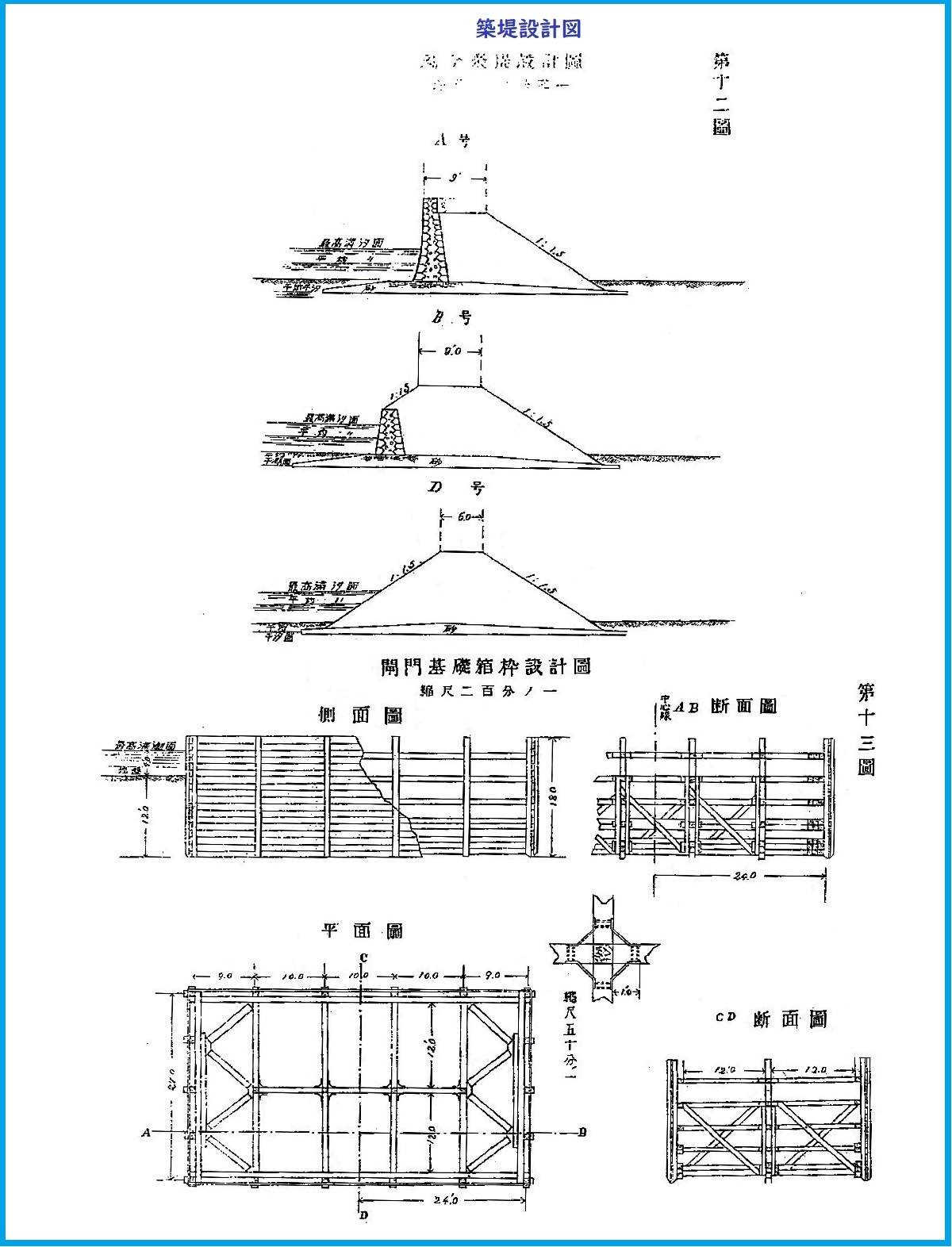

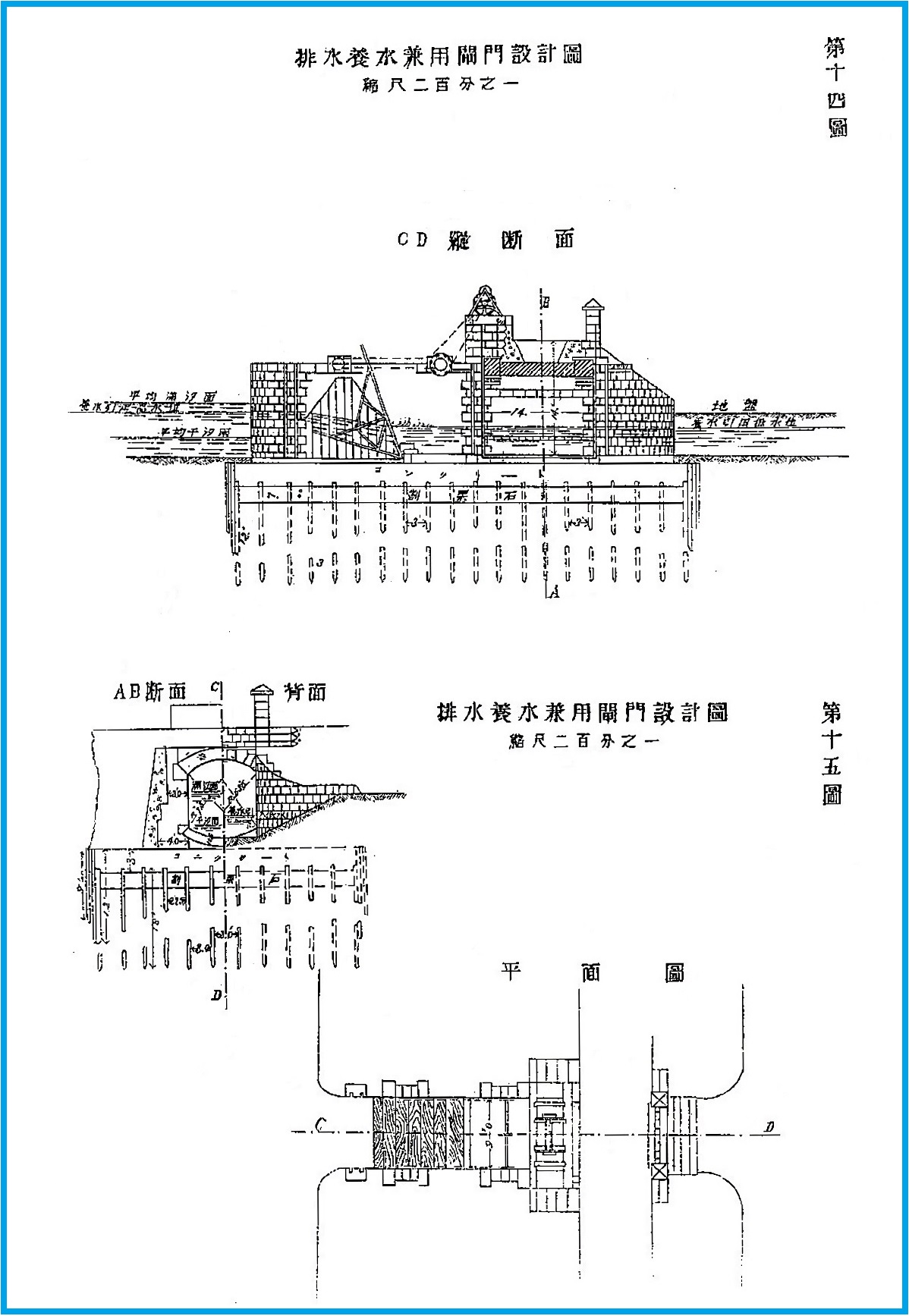

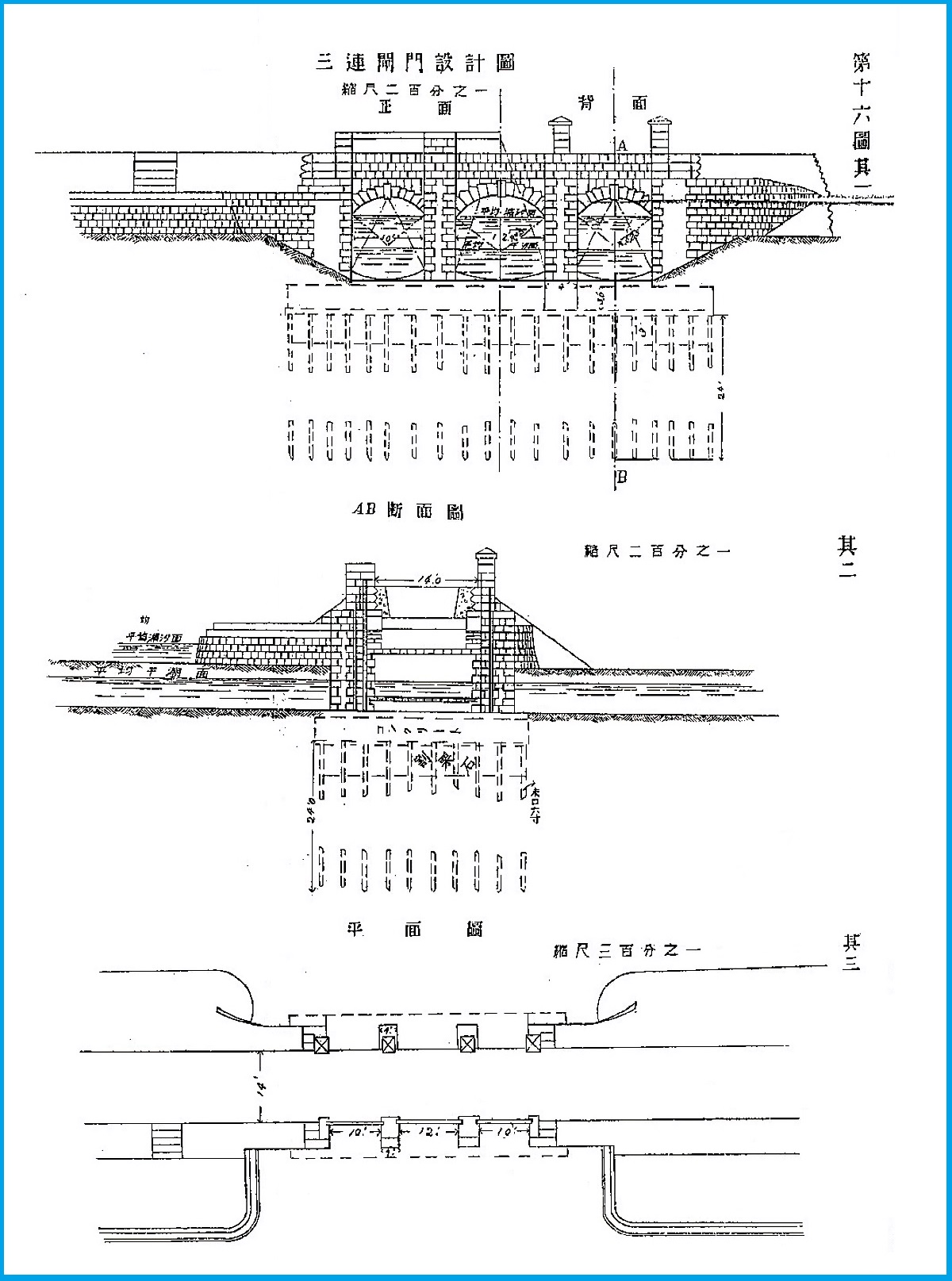

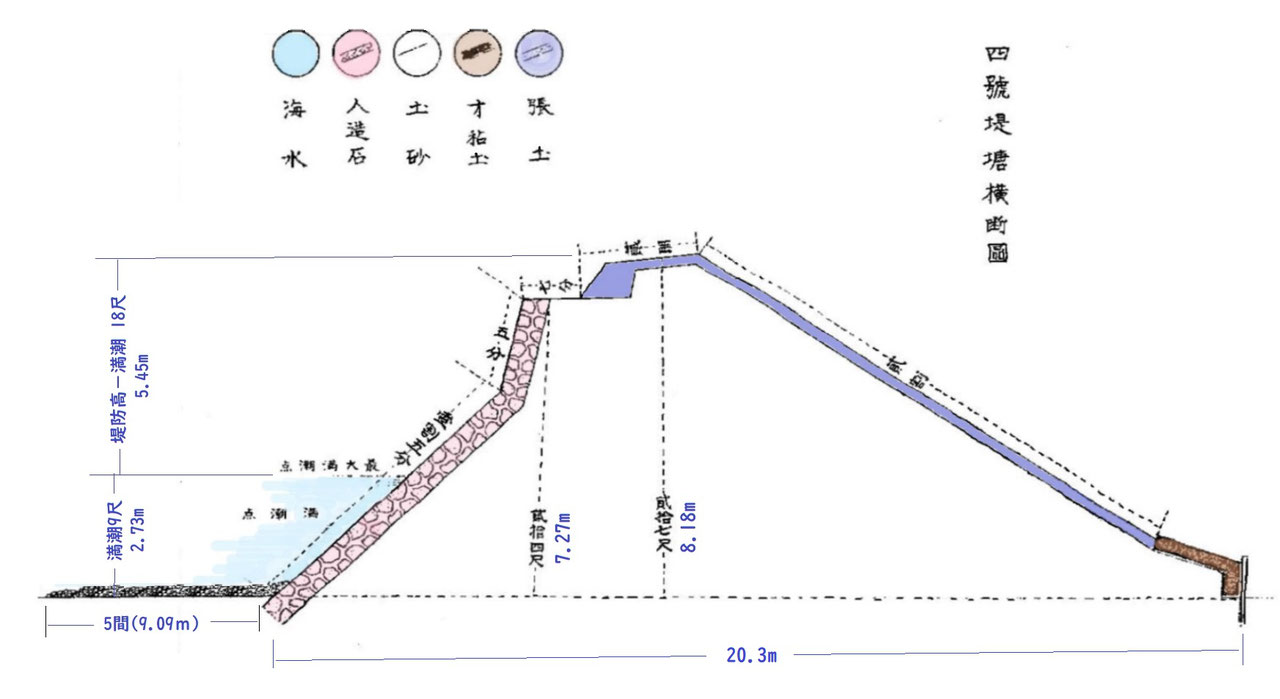

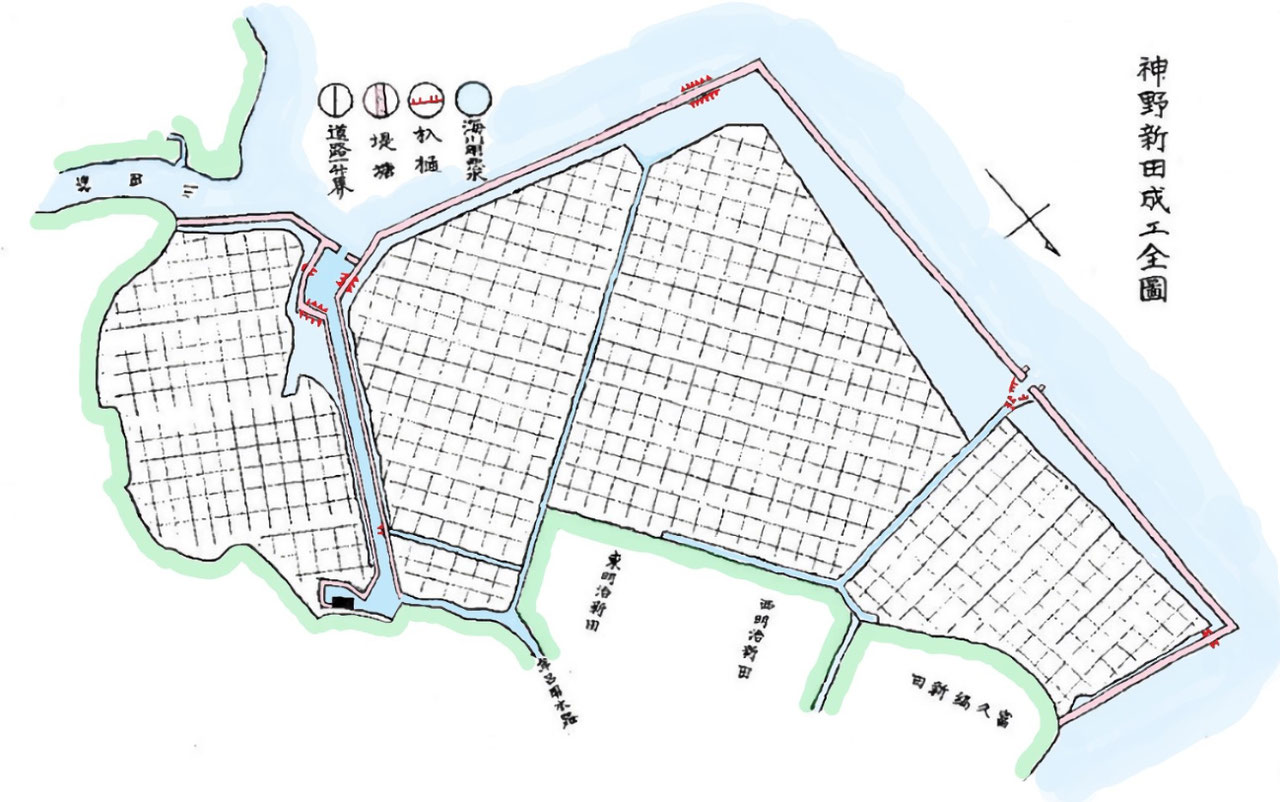

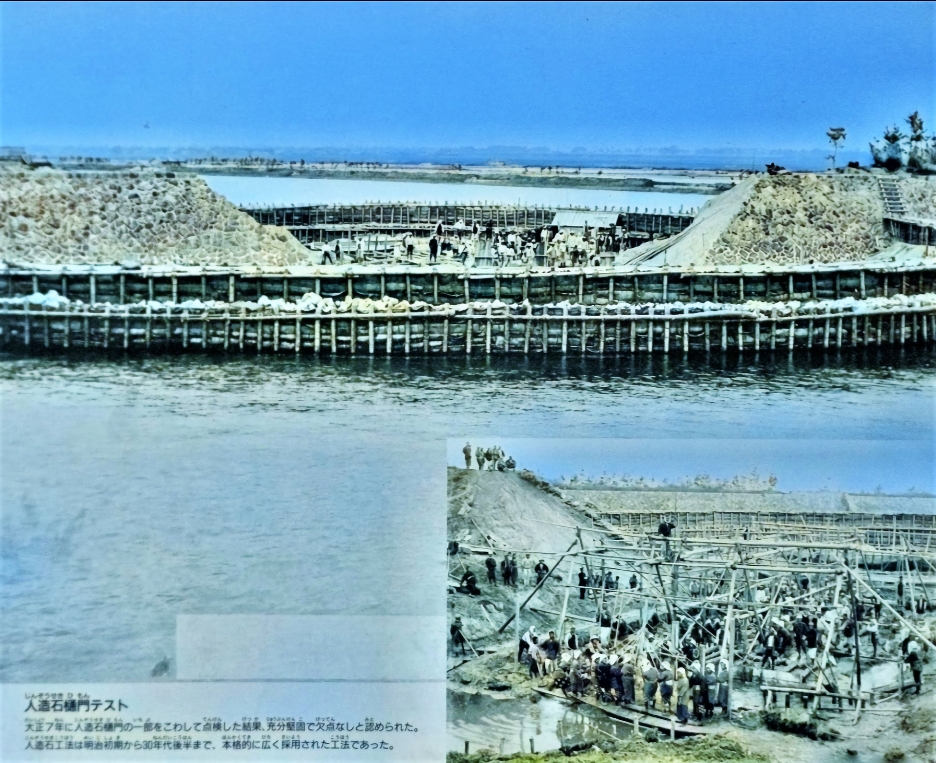

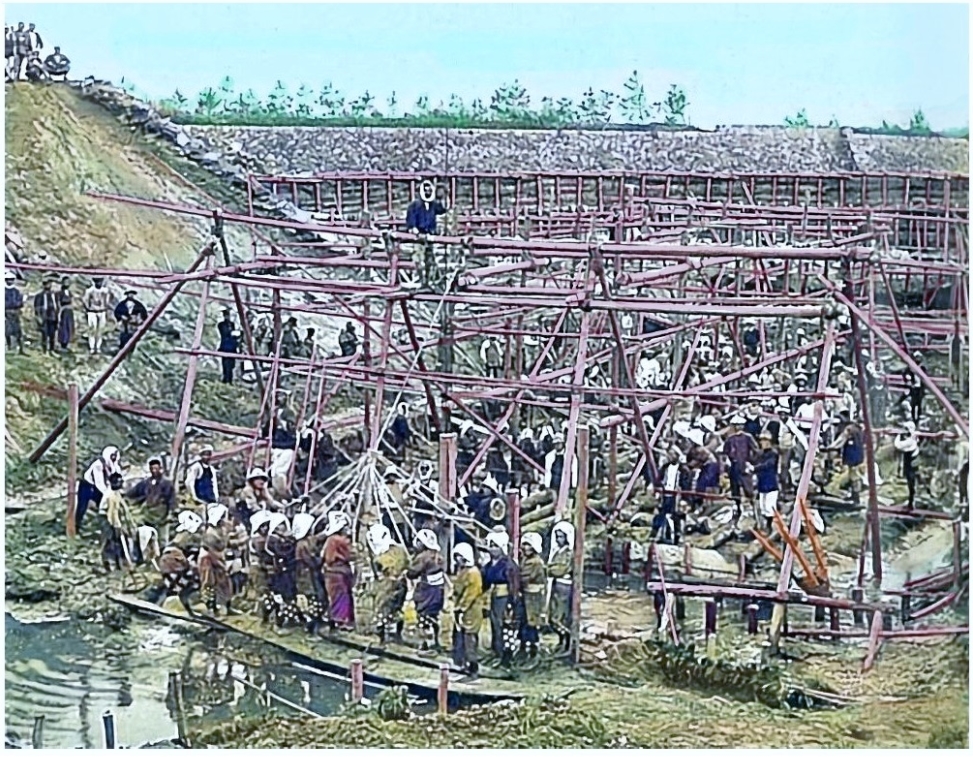

▶ 児島湾干拓地堤防【閘門(樋門)の設計図も含む】

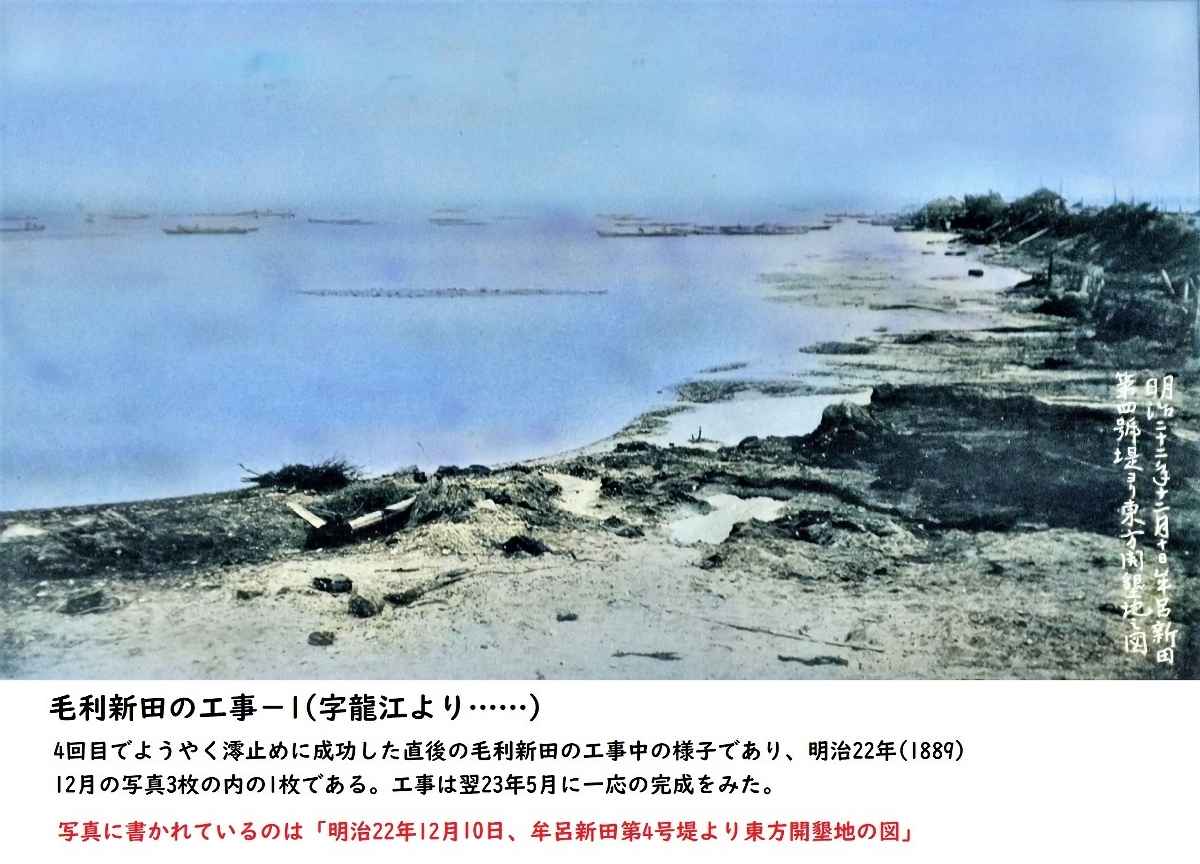

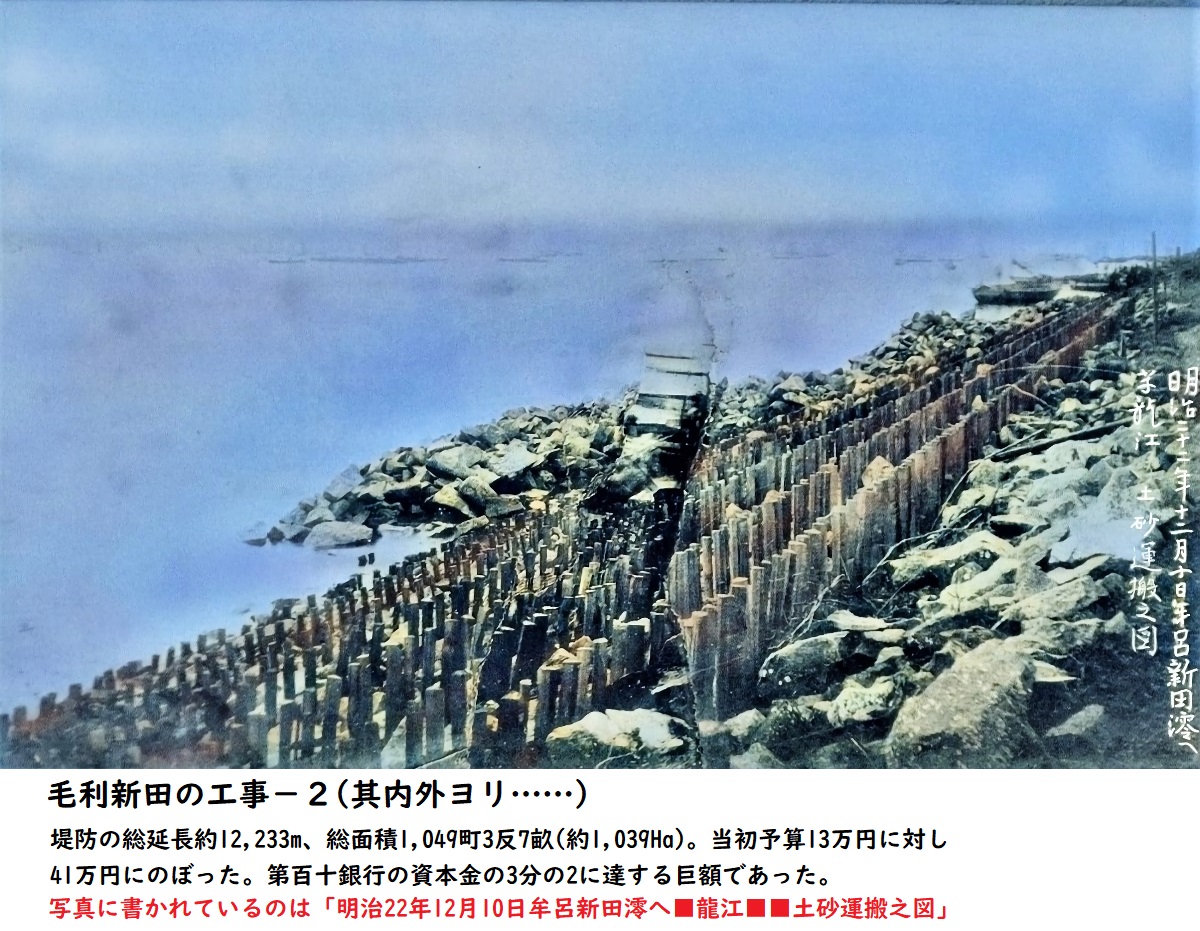

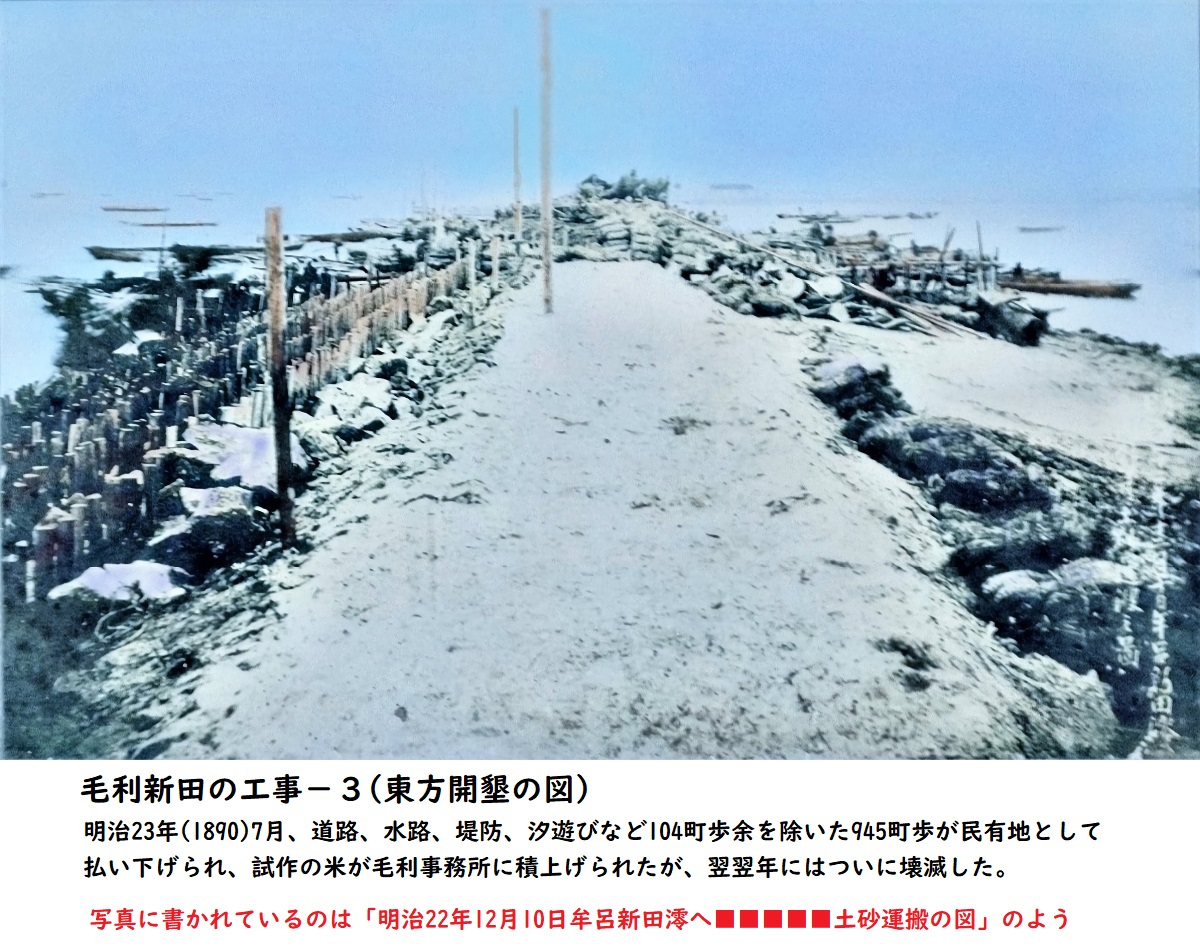

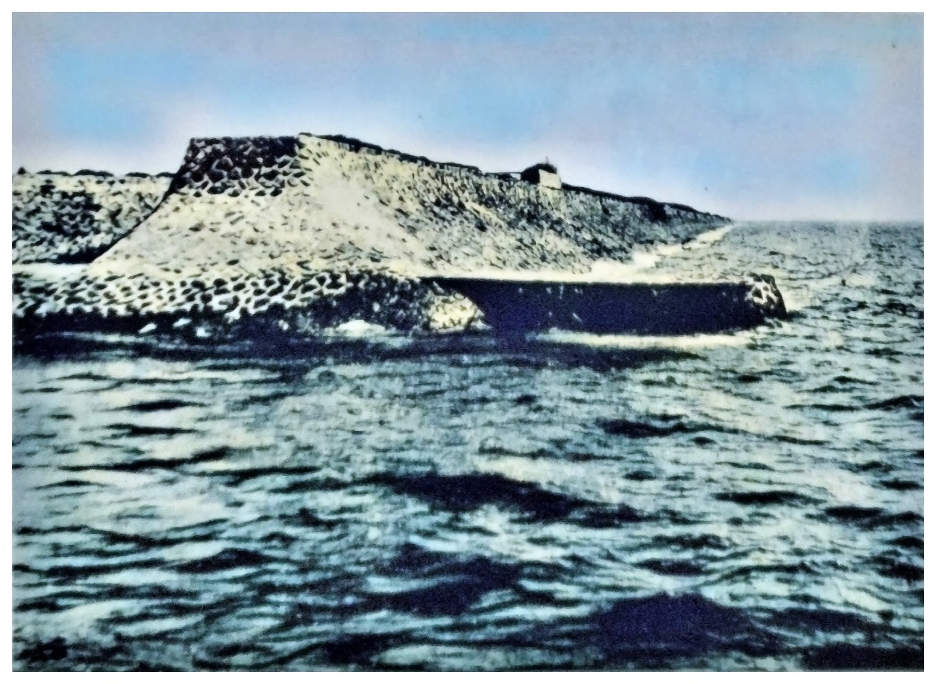

▶ 毛利新田の堤防の写真(内部は不明)

杭棒や石が多い側が外洋のはずである

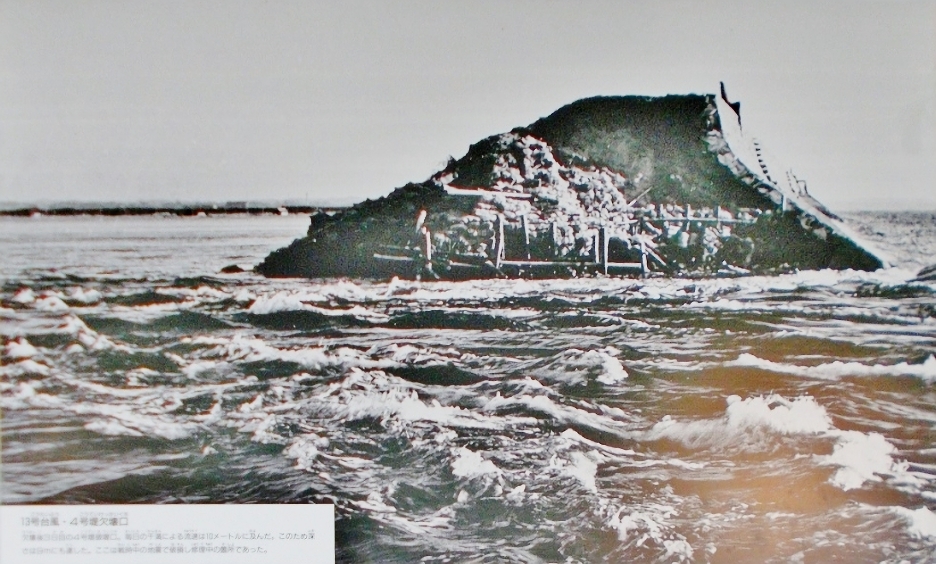

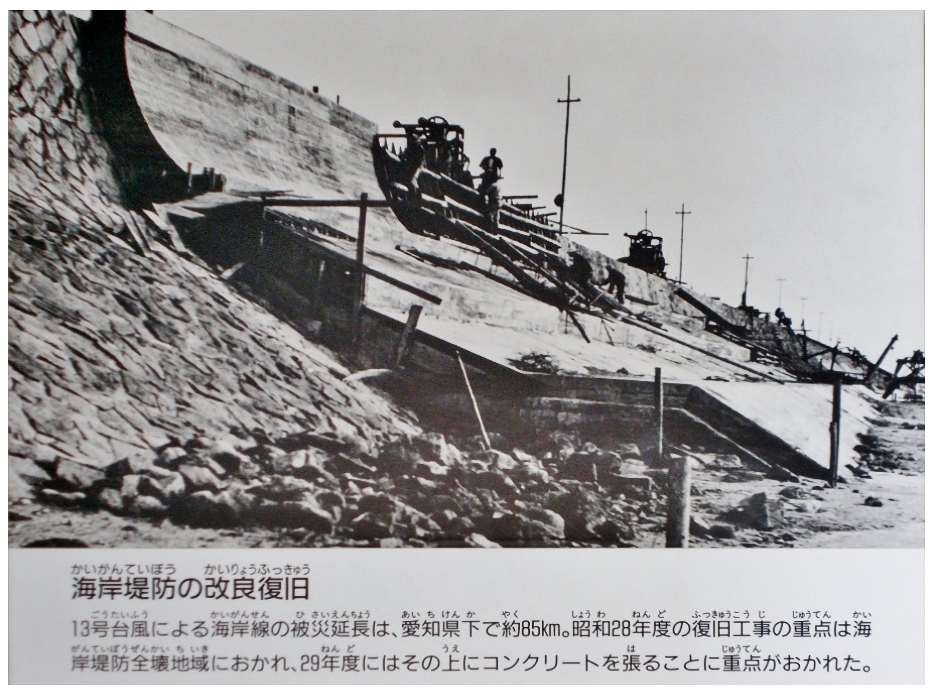

▶ 神野新田の堤防(冬季の波浪から守るため4号堤防は他より3尺高い)

・当新田の各堤とも毛利氏の築いたものは高さ1丈8尺(5.45m)に過ぎないので強烈な暴風により波涛が崖を

侵食するような激しい時は、常に堤防を超えて内部に浸潮する恐れがあるので、各堤とも全て以前のものよ

り6尺(1.82m)を高め、都合2丈4尺(7.27m)とした。

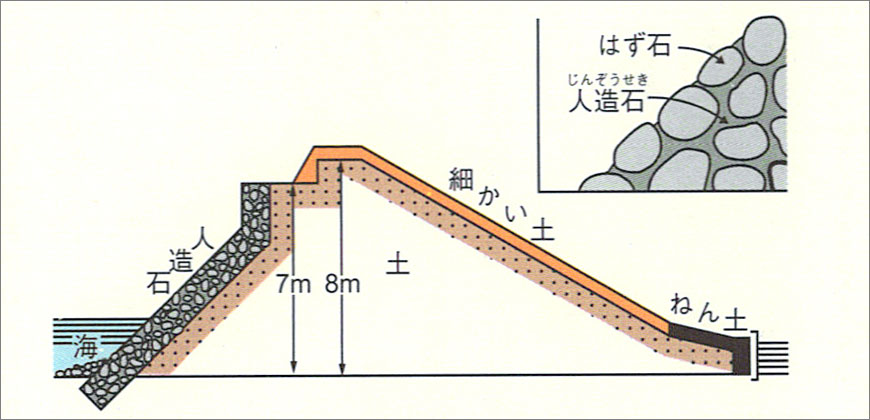

・しかし人造石はその表面が極めて滑らかなので大手堤防では、ひっとすると衝濤として来る大波は人造石の

表面を滑って堤上に昇ることを恐れて1丈8尺(5.45m)を1割半の勾配とし6尺(1.82m)を5分勾配とする

ことを服部に相談氏すると氏も大いに賛成をしたので直に実行した。

・以後、暴風の時に際し実地の検地をしたが浪は1割半の勾配まで昇れても、その上6尺5五分勾配の処に至る

と回転し、次に寄せて来る涛と堤防から離れた6~7間の処で衝突し、その都度海水数丈の高さに飛騰し風力

がこれを吹き付けて堤防を乱打する。

・その勢いがにわか雨よりも激しいので、数年後に堤防の馬踏を4尺5寸内にひかえ3尺(0.91m)の高上げを

して2丈7尺(8.18m)の高堤防した。

・以来満潮の時でも上1丈8尺(5.45m)を余し、いささかの心配も無くなったが、これは大手堤防のみに限り

他は必要がないので2丈4尺(7.27m)に止めた。

・堤防維持については最も注意が必要なのは法り先が激波により破損させられるか否かである。

・明治27年冬、西風が最も激烈な時に堤防の法り先にどのような変化がもたすかを検証したが多少波浪に掘り

取られた痕跡あったので、堤防をより堅牢にする設計でこの心配を取り除くため各堤防の法り先に捨石を重

ね積ね、巾5間(9.09m)以内、厚3尺(0.91m)、砂利石をもってその間隙を充填する方法に行き着き、明

治28年6月から作業に着手した。

▶ 毛利新田と神野新田の堤防の違いを数字で見る

・毛利新田の堤防高さは、全て1丈8尺(5.45m)であった

・強烈な波濤を考慮し、神野新田は毛利新田よりもの6尺(1.82m)高めて2丈4尺(7.27m)とした

・安全を考慮して堤防の形状を改善して「波返し」を取り入れた

・西からの波濤や風をもろに受ける神野新田の大手堤防(4号堤)は3尺(0.91m)高くして2丈7尺(8.18m)

・堤防の高さが高くなれば堤防の厚み(横幅)も広がったと考えられる

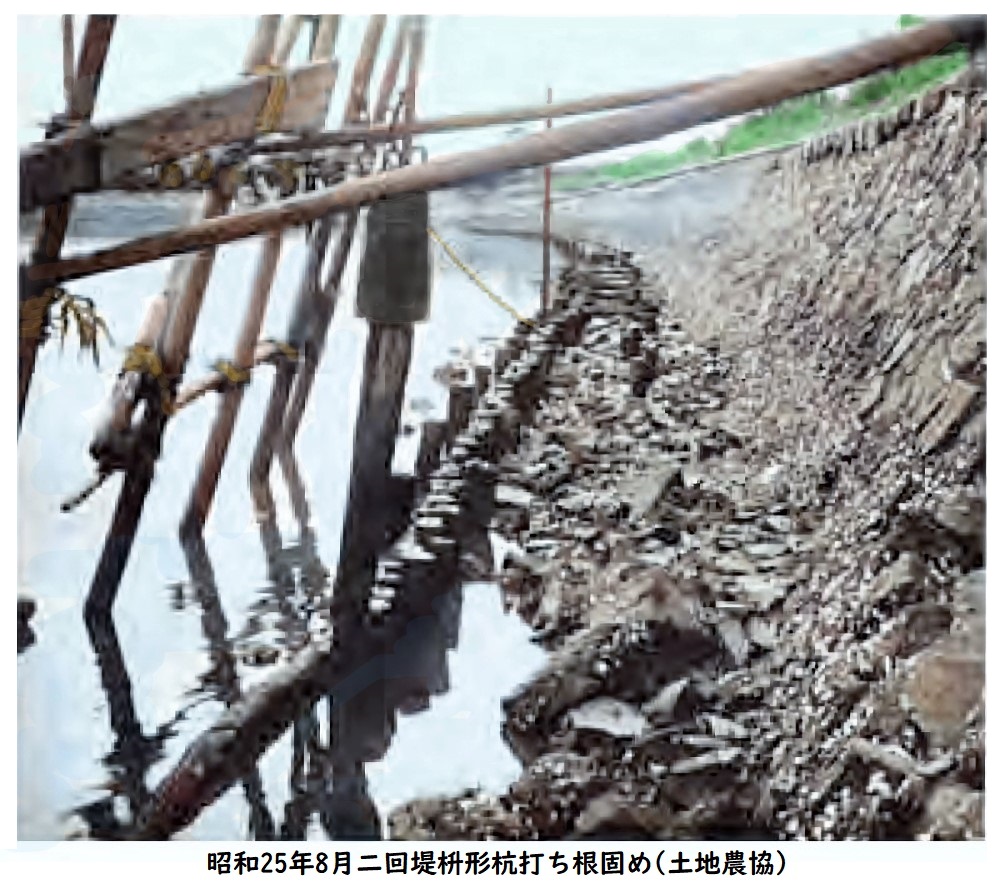

▶ 神野新田の堤防と樋門

▶ 神野新田の堤防の構造