毛利新田 ⇒ 神野新田 へと続く変遷

▶ 毛利新田の起工に至るまで

・1821年 島献吉が富士見新田を完成(後に破堤・荒廃し富久縞と東明治、西明治の新田となる)

・1833年 江戸幕府の開拓計画に対抗して、吉田藩主の命により福島献吉が富士見新田を取り囲む新田

開拓と灌漑用水の計画を調査・測量するが、この時は工事は実現化せず

(福島献吉の開拓案は、後の毛利新田と牟呂用水の設計に取り込まれた)

・1880年 愛知県庁土木課の岩本賞壽が牟呂沖(元富士見新田沖)に干拓に適した干潟を認識

・1886年 愛知県知事の勝間田稔は同郷の毛利祥久らに牟呂沖の開拓を働きかる

・1887年 毛利祥久は愛知県庁の全面支援を条件に牟呂沖の開拓を決定する

明治19年 (愛知県庁の岩本賞壽等らが福島献吉の開拓案を元に設計をしたと考えられる)

・1888年 愛知県庁が毛利氏に代わり監督となり新田の築堤工事が始まり、毛利は灌漑用水(牟呂用水)

明治20年 の工事を開始する

・毛利新田と牟呂用水は福嶋献吉が1833年に測量したものと酷似している

・新田の設計者であり、賀茂灌漑用水補助の陳情にも関係している愛知県庁の岩本賞壽が福嶋献吉の測量を

ベースに岩本の開拓案を現実化させたものだと考える

▶ 毛利新田の堤防完成まで

・1888年 明治21年、毛利氏の懇願により、愛知県庁が工事を取り仕切り、起工式を上げる

毛利新田の設計は史を基が主となり、福島献吉の測量・設計を当然取り入れている

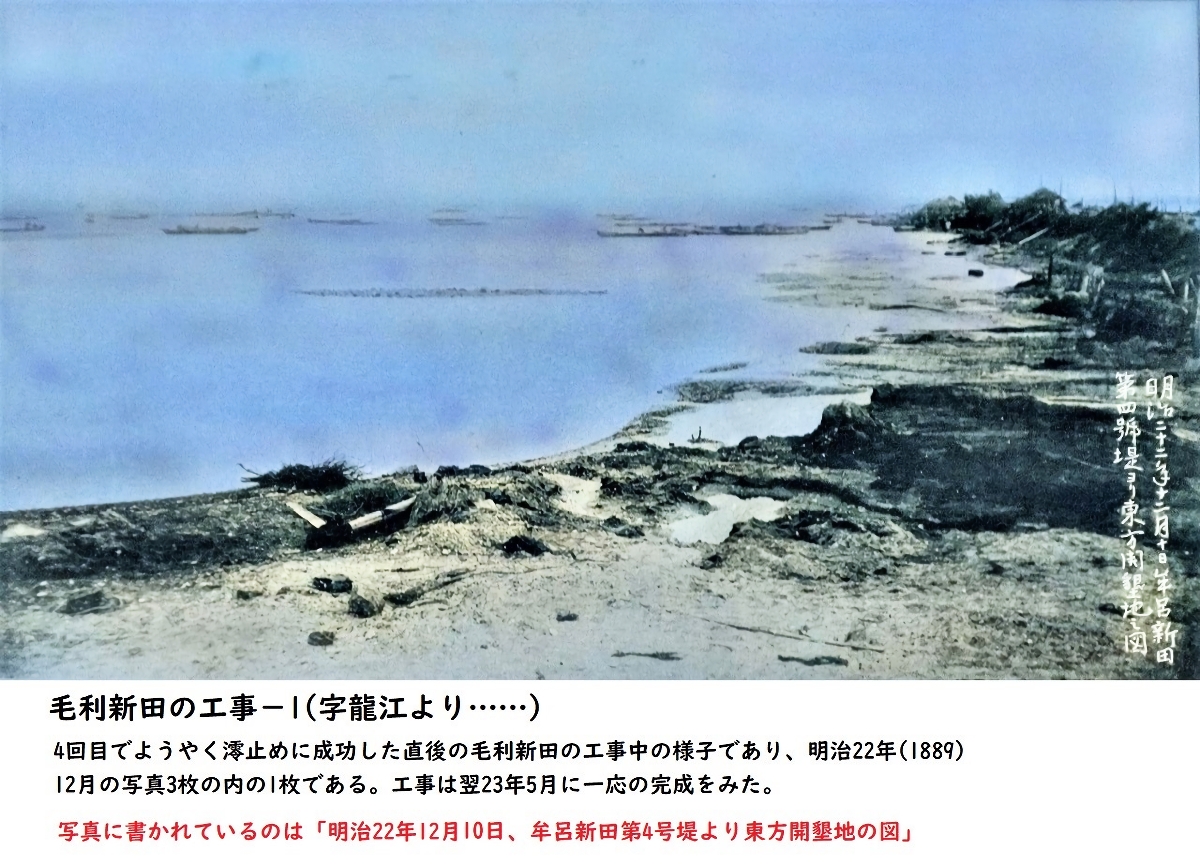

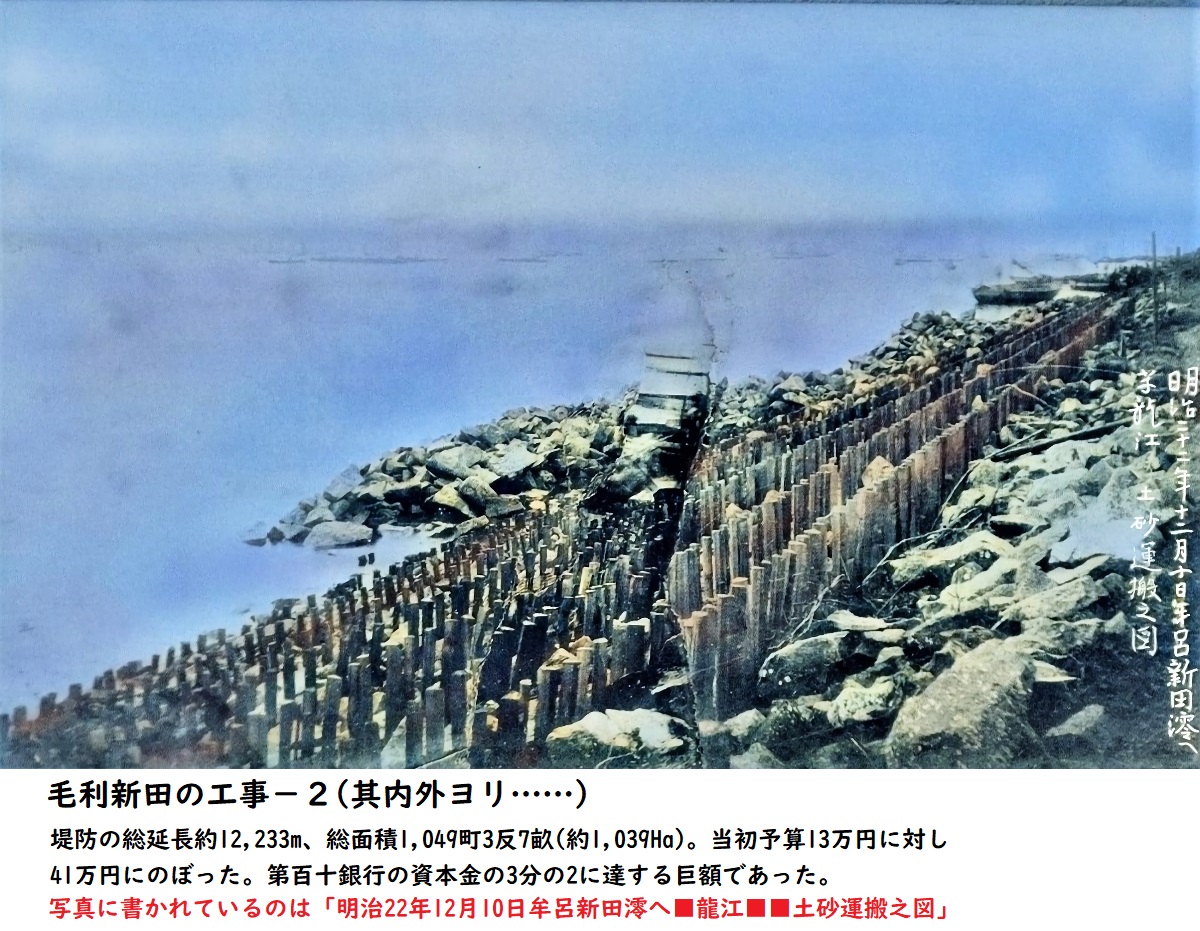

・1889年 明治22年、毛利新田の澪留は数度のトラブル後の第四次で完了する

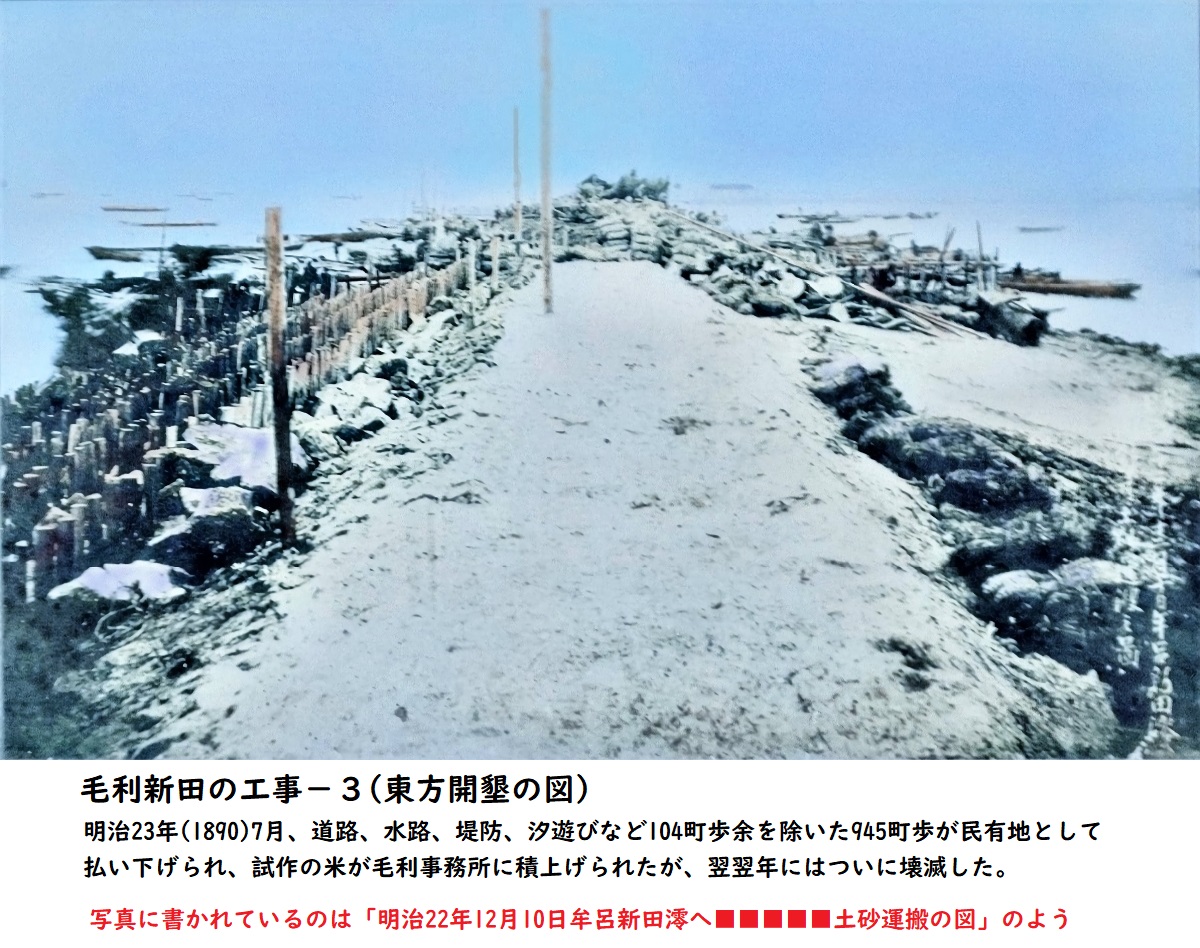

・1890年 明治23年、幾多のトラブルを克服し堤防完成(これをもって工事監督は毛利氏側に戻される)

*** 下の写真は、毛利新田の澪留完成直後の堤防の写真 ***

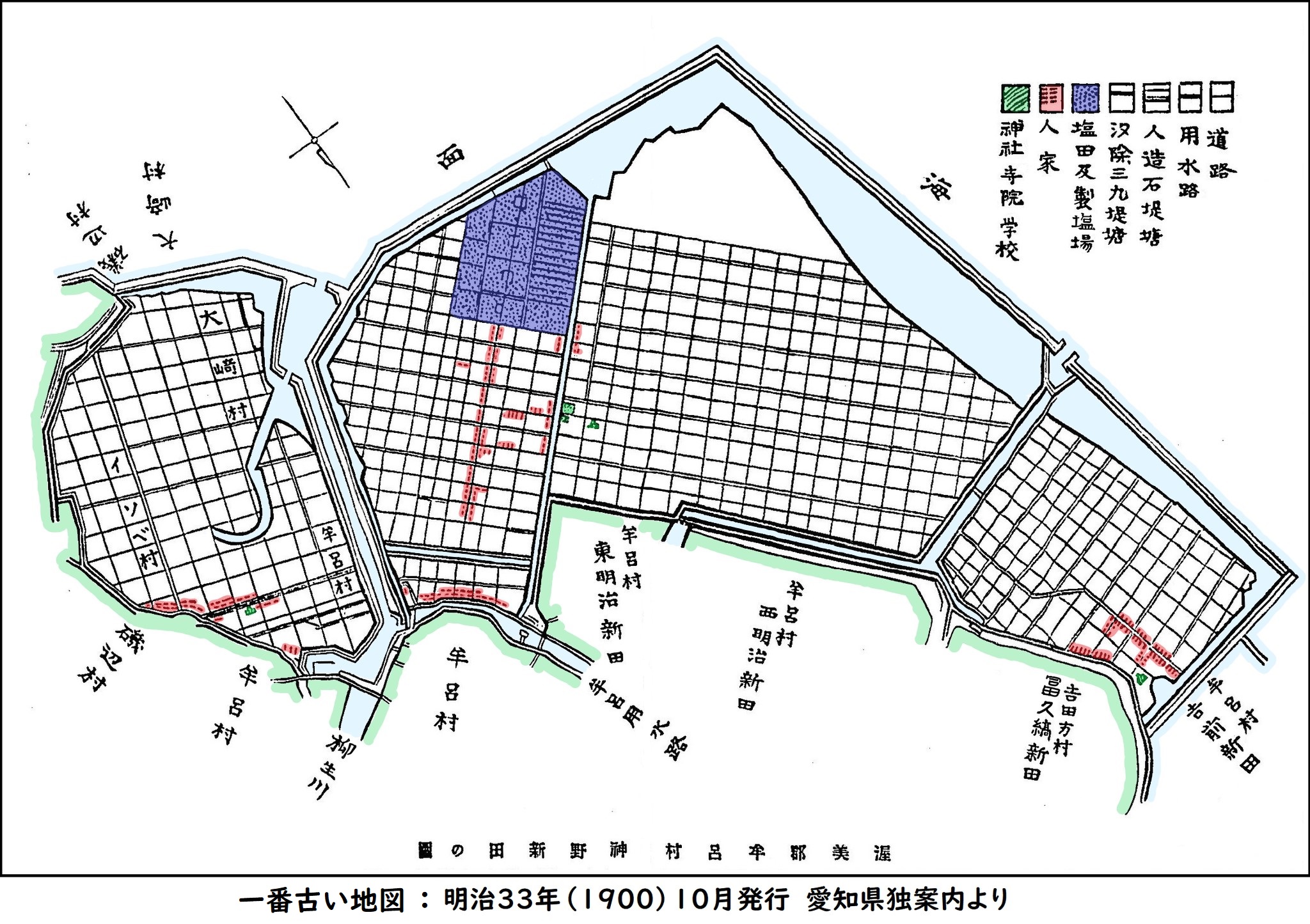

▶ 毛利新田の地図(参考:神野新田の明治33年の地図)

▶ 毛利新田の開拓断念と初代金之助翁への譲渡

・1891年 明治24年、濃尾大震災で毛利新田の堤防に亀裂が入るが応急処置で対応した

・1892年 明治25年9月4日に強風・豪雨・波浪・高潮により前年の地震で傷んだ堤防が崩壊して浸水し、

多くの死者が出る大災害となり毛利氏は新田開拓をあきらめ売却を決定した

・1893年 明治26年4月15日に初代金之助は新田に関する全権利の譲渡を受け、6月より工事開始する

▶ 神野新田の工事本部と台場

・大手堤防の中央部にあった旧堤防の残存部分を工事本部の場所と定め、新に屋舎数棟を建造した。

・堤防全部を分割して10区とし、その1つは本部のある所とし、他は1区毎に台場を築き、これを作業の

拠店として工事に必要な屋舎を建て石工人夫を配置して一斉に築工することにした。

・そして台場は後日そのまま堤防とするように設計した。(地図の本部と台場の位置は推測)

なお毛利新田の大手堤防は二回新田の西側と4号堤防(大手堤防とも言う)となっており、大手堤防を10区に

区切ったとあるが、この10区には1号堤防と梅田川堤防は含まれてないかもしれない。

理由は、築堤の最優先は新田の外郭であり、川の堤防は後回しにするはずと考える。

▶ 神野新田の土砂の採取場所

・この工事に要する土砂を採取する場所として、渥美郡童浦村大字浦村地先にある官有山地が、最も適当で

あることを認め、払下をその筋に請願したら、愛知県庁において直にその願意を聞き届けられ許可された。

・この官有地は大手堤防工事場から、わずかに15町途(1.7km)と近い所にあり、工事に必要な砂礫を採取

するには非常に便利であった。(赤枠部が土砂の採取場所と思われる)

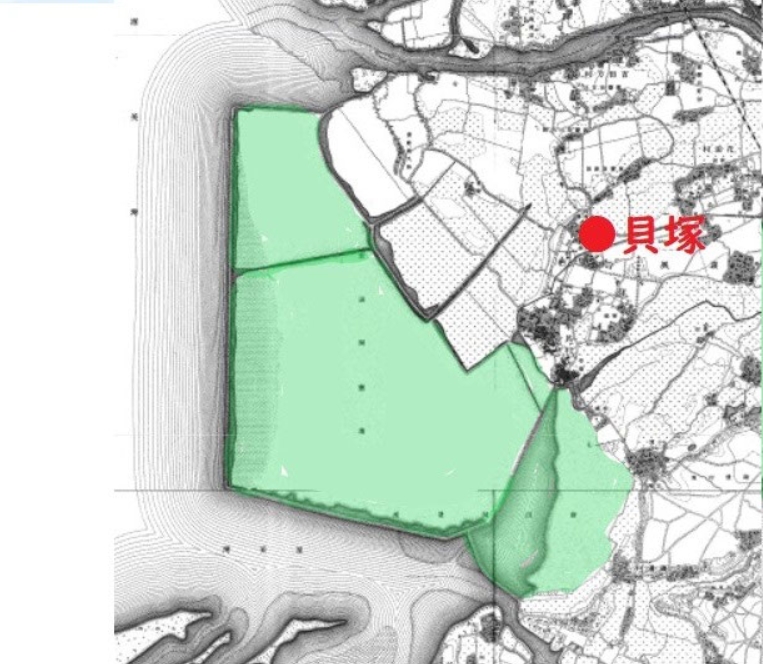

▶ 神野新田の貝殻の採取場所

・牟呂に1ヶ所の貝山があり、この貝山の貝殻を収拾して俵装にした物を土俵の代用に使うこと考えた。

・貝俵は普通に使用する土俵に比べ重量は軽く一人の肩に2俵担げるので大に運搬の手間を省ける、土俵は

海底に入ると波涛のために徐々に洗い去られる心配があるが、貝俵なら永く海底に留まる利点がある。

・つまり、土砂採収と貝俵との二つの利点を使い分けることが、実に本工事に適した方法であった。

▶ 神野新田の澪留(3ヶ所の澪留の場所は把握できていません)

・3ヶ所の澪(深さは満潮で約9尺余)に3尺毎に杭を打立て、これに横布を結着して作業の開始を待った。

・澪の中央部には工事指令長の出張所を設け、その左右には紅白の旗を樹立した壮観な構えの中、指令長は

服部長七である。

・澪の1ヶ所目は25間分を明治26年9月16日午前4時30分より着手し、同6時になって無事に澪留を終了し、

次の作業も確実にするため礫砂を運搬した。

・翌17日は60間(109m)、及び25間(45.5m)の2ヶ所の澪を一挙に築留する日であった。

・そのため、当日は服部長七を初め係員等は大に勇気を奮い起こし、午前2時より2ヶ所の澪口の両側にて

勢いよくかがり火を燃した。

・ドラマのような9月17日の澪留の状況は、60間及び25間の2ヶ所の澪留で先に中央に達した方が勝者と

あるが、中央が特定できないので、脚本されているのではとの話がある

・もし脚本であれば、9月16日の澪留で25間の2ヶ所を実施、翌17日に60間の1ヶ所だけ実施とすれば

分かり易いが、それをしていないことから、逆に史実と信じる

・ドラマのような澪留は60間の方で行われたと考える(25間は前日も経験している)

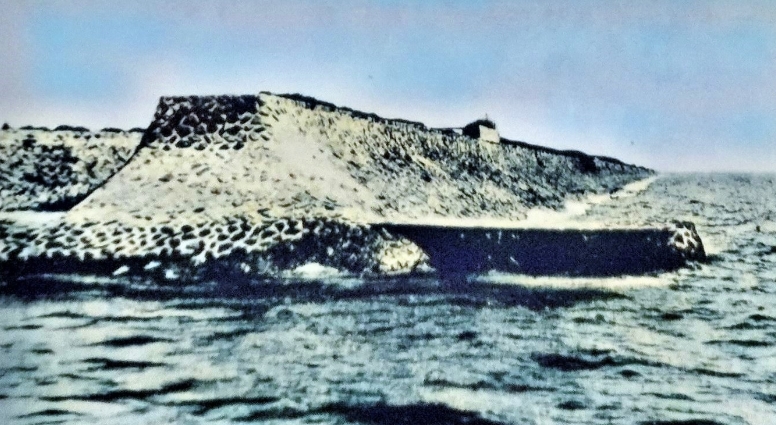

▶ 神野新田の澪留は「たぶんこんなんだった」の参考写真

・左のカメラマークをクリックで写真にリンク、炭坑節で有名な

福岡県の三池港の潮止の古写真で、明治37年5月撮影された

・堤防の高さが神野新田と同じくらいで参考にできる、神野新田

は船で資材を運んでいたので、海水に浸かっていた

(児島湾干拓は堤防が低いが、海底はすごく軟弱であった)

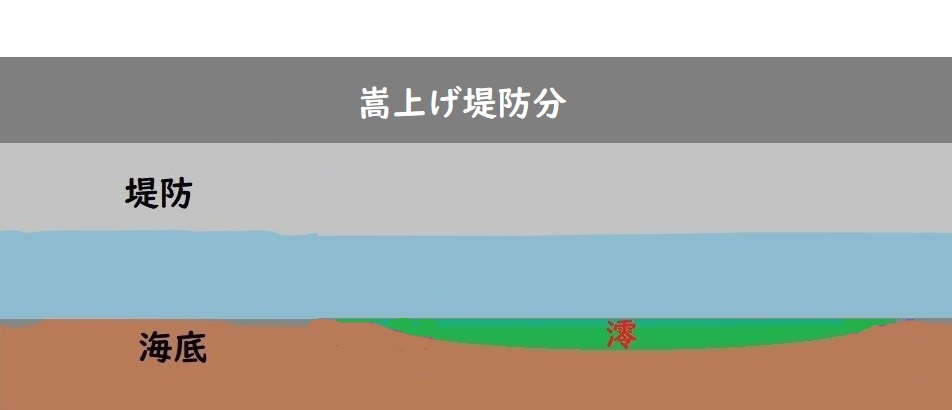

▶ 神野新田の堤防嵩上げ(万が一を考慮して最終的に高い堤防を築いた)

・陸上においては土砂の持上げ、海面においては幾千艘の船舶が築堤材料を輸送してきた。

・明治26年11月に至って満潮の時において上2間(3.6m)を余すまでに築堤し囲い込むことができた。

▶ 神野新田の人造石工事(積み上げた自然石を人造石でつなぎ合わせて固めた)

・第3号堤防の人造石工事の画像、旧堤防が残存する部分の修築は外面を人造石にて修築する

・自然石を表面に並べ、その間の隙間を人造石で埋めて相互を固く連結します

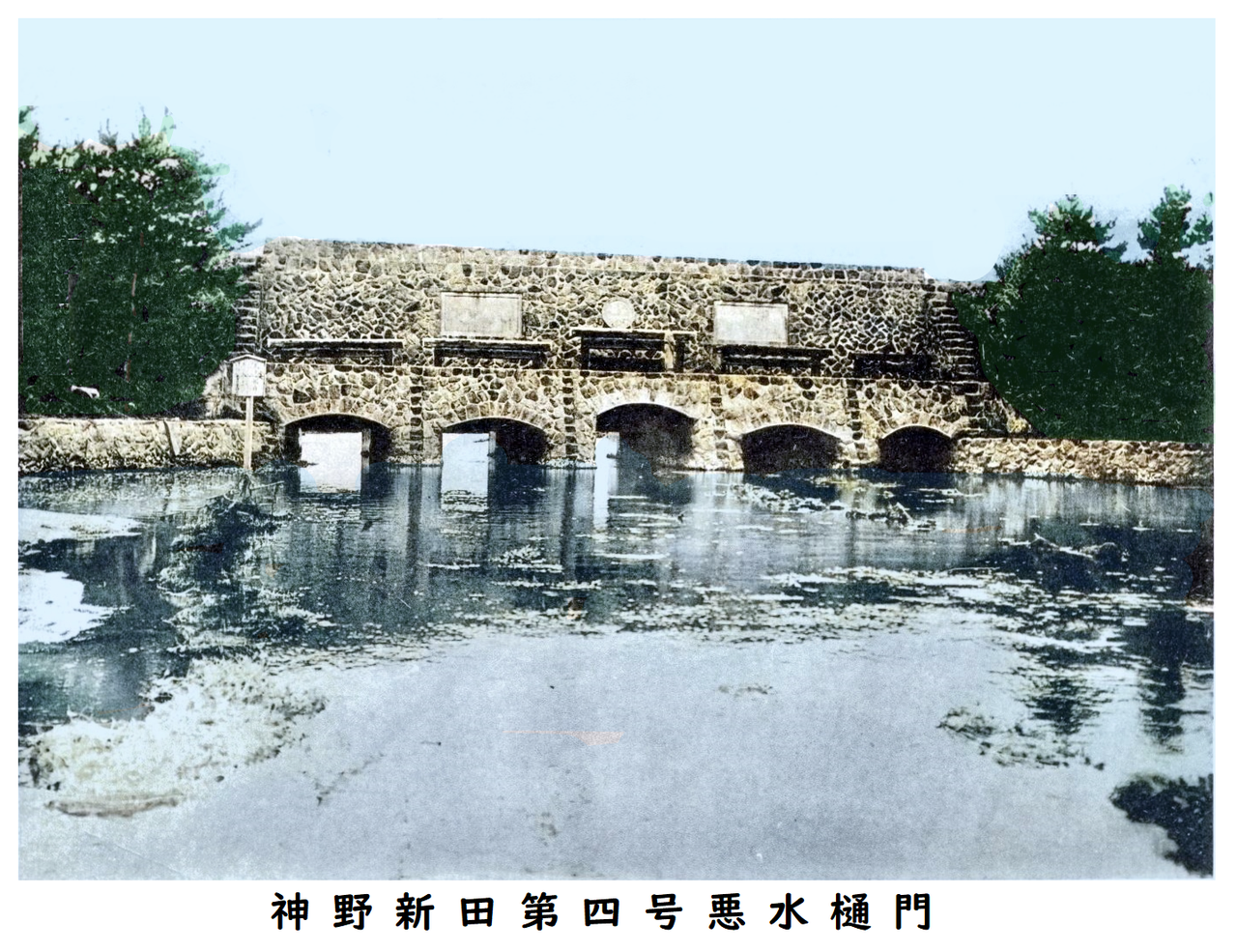

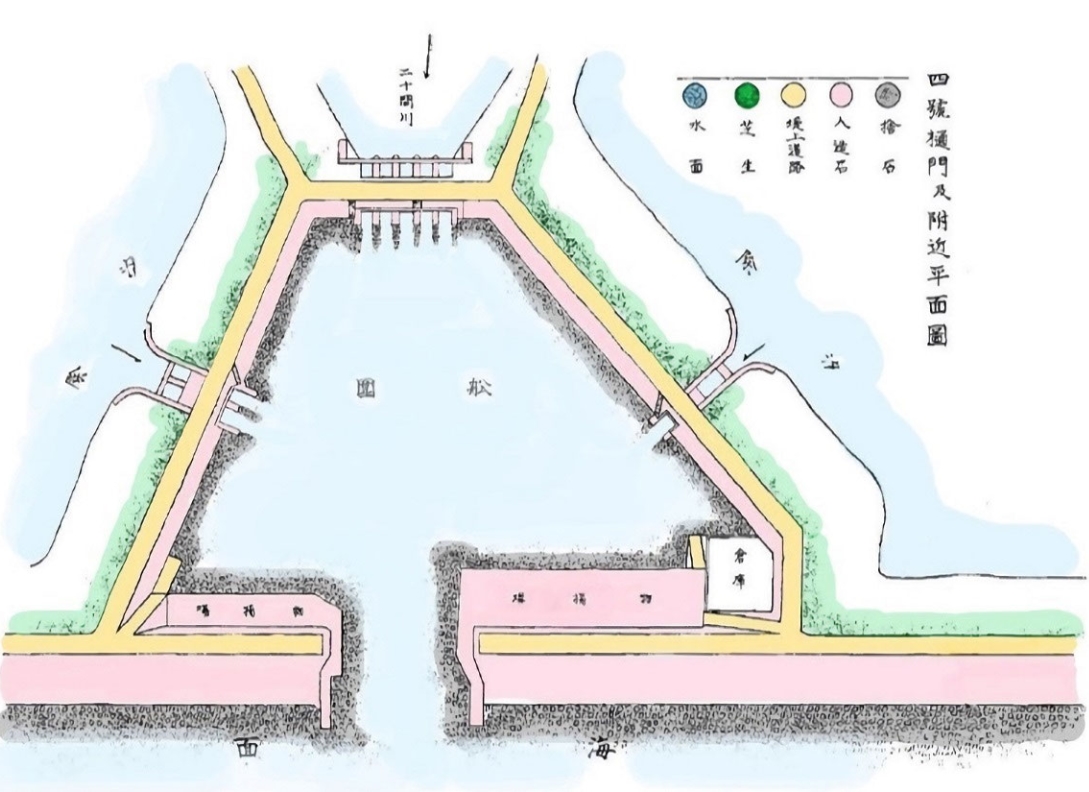

▶ 神野新田の第三号及第四号堤防樋門工事

・明治26年冬に第3号堤防の人造石工事と同時に5号樋門に着手し翌27年の3月に完成した

・引き続き5号樋門に着手、船舶運送のため図のように工夫して海運上不都合が無いようにした

・明治33年になって第5号堤防の北端に樋門を設置、海上より肥料を運搬する船舶のが航通である

▶ 神野新田は木造樋門を人造石に改良

・新田の樋門は毛利新田の時は木造だったので潮虫に腐蝕され、3ヶ年内に口替と称した表口の34間程の

取替修築が必要なのと、7ヶ年以内に総伏せ替えの必要があった。

・総伏せ替えの時は海面に月の輪と称して樋門の前面海中に仮の仕切りを造り海水を堰き止め、本堤防を

掘割する時の代わりとするが、これが極めて危険で、もし工事中に風雨や波涛が起ると、ただ一つの

仮の仕切りであるため防御が最も困難であり、人造石樋門に変更する。

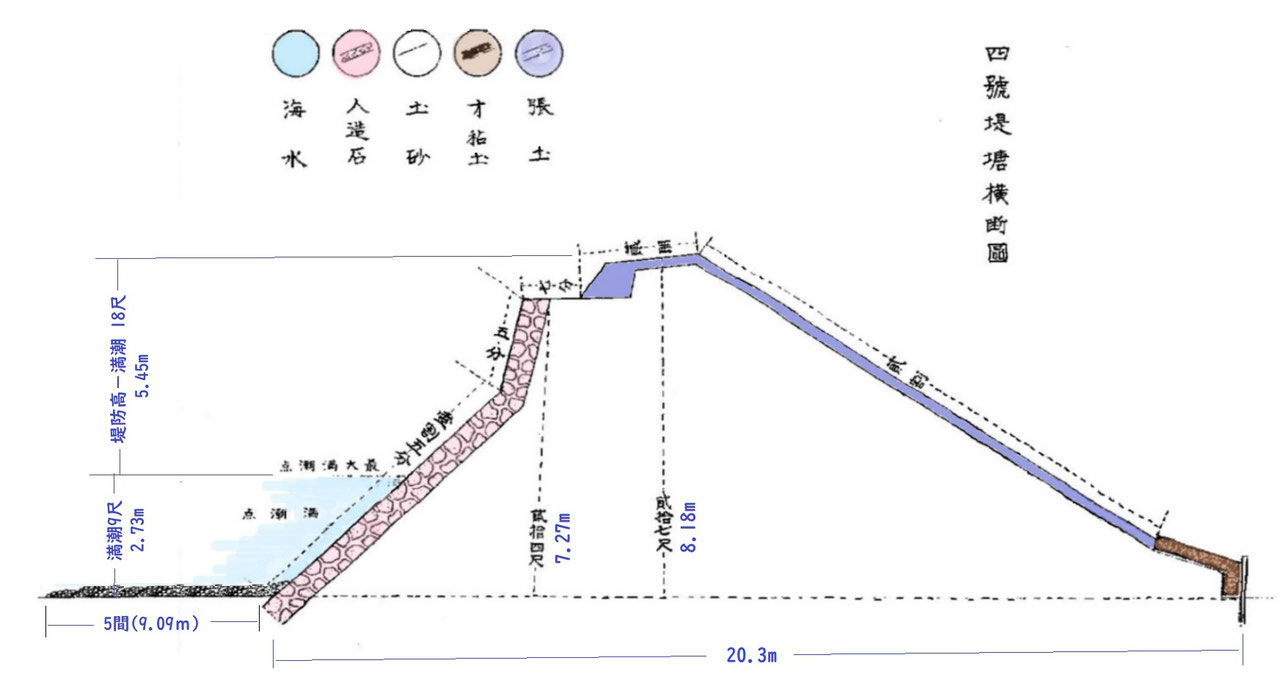

▶ 神野新田の堤防粘土築立及法先捨石

・新田の各堤とも毛利新田時代は高さ1丈8尺(5.45m)に過ぎないので、強烈な暴風により波涛が崖を侵食

するような激しい時は、常に堤防を超えて内部に浸潮する恐れがあるので、各堤とも全て以前のものより

6尺(1.82m)を高め、都合2丈4尺(7.27m)とした。

・しかし人造石はその表面が極めて滑らかなので大手堤防では、ひっとすると衝濤として来る大波は人造石の

表面を滑って堤上に昇ることを恐れて1丈8尺(5.45m)を1割半の勾配とし6尺(1.82m)を5分勾配とする

ことを服部に相談氏すると氏も大いに賛成をしたので直に実行した。

・以後、暴風の時に際し実地の検地をしたが浪は1割半の勾配まで昇れても、その上6尺5五分勾配の処に至る

と回転し、次に寄せて来る涛と堤防から離れた6~7間の処で衝突し、その都度海水数丈の高さに飛騰し風力

がこれを吹き付けて堤防を乱打する。

・その勢いがにわか雨よりも激しいので、数年後に堤防の馬踏を4尺5寸内にひかえ3尺(0.91m)の高上げを

して2丈7尺(8.18m)の高堤防した。

・以来満潮の時でも上1丈8尺(5.45m)を余し、いささかの心配も無くなったが、これは大手堤防のみに限り

他は必要がないので2丈4尺(7.27m)に止めた。

・堤防維持については最も注意が必要なのは法り先が激波により破損させられるか否かである。

・明治27年冬、西風が最も激烈な時に堤防の法り先にどのような変化がもたすかを検証したが多少波浪に掘り

取られた痕跡あったので、堤防をより堅牢にする設計でこの心配を取り除くため各堤防の法り先に捨石を

重ね積ね、巾5間(9.09m)以内、厚3尺(0.91m)、砂利石をもってその間隙を充填する方法に行き着き、

明治28年6月から作業に着手した。

▶ 新田成工式及記念碑建設式の動画